最近在溫故知新《原子習慣》,我想到從兩個新的視角──神經多樣性 (Neurodiversity) 與創傷知 (Trauma-Informed)──去重新解構書中的核心概念。我希望融合這些觀點,探索在改變習慣的過程中,如何既能展現慈悲,逐步重塑自我認同,然後有效無痛地達成目標。

好,先提問,再討論:

- 當我們的大腦與神經系統運作方式和主流不同──習慣要怎麼改,才不會讓人更挫折?

- 當我們內在充滿創傷歷史與防衛機制──改變習慣是否等於要「改變我這個人」?

- 我們可以如何把自己所有自動化的模式/習慣,轉變為有效又溫和的自我照顧?

我會分享我在工作中的觀察與經驗,並融入腦神經科學與心理治療的洞見去討論。如果你是神經多樣性個體、高敏感族群、曾有創傷經驗、正處於慢性壓力之中,或是對習慣改變總是感到「知易行難」,我想支持並陪伴你,讓你知道:「不是你的錯,也不是你不夠好」。

「壞習慣」是帶有道德批判色彩的,讓人感覺「不對、不好」的形容。但實際上,這些「習慣 」──思考與行為的自動化歷程,真的只是我們過去為了適應生存、保護自己,或是應對不確定性、「趨吉避凶」,尋求安全和掌控感等所發展出來的「策略」而已。它們並非本質上的「壞」,而是時空背景下我們內在系統所產生的 (甚至是潛移默化學來的),不那麼盡如人意的「應對模式」。

當我們已經很努力嘗試改變,模式卻依然根深蒂固時,我們會覺得力不從心、習得無助 (learned helplessness),然後陷入反覆的挫敗感 (這對自我認同 self-identity 是種「威脅」),強化了「我就是這樣的人」的限制性信念,最後演變成一種「現實」。我們會說出「我就是沒辦法...」、「這個對我沒有用...」等這類「我是... (I am)」為開頭的肯定句。

但「現實」真的是這樣嗎?

撕掉「壞」的標籤:追根究底你的「應對模式」

我意識到,這些「現實」可能是我們「主觀以為的事實」,是無法同理自身思考行為背後更深的原因時,所建立的簡化結論。我們的大腦和神經系統為最大化生存而作出的反應,這套複雜且有其「功能」的內在系統就是「應對模式」,而「習慣」可以看作是「自動化的應對模式」。

- 神經多樣性視角: 每個人的大腦處理資訊、調節情緒、溝通連結的方式都是獨特的。對於注意力不足過動症 (ADHD) 者來說,「拖延」常常是難以啟動任務或維持注意力等挑戰的表象。傳統、神經典型人用的「自律」方法很多時候並不適用,是因為它們沒有考慮到個體系統運作的差異。認知到神經多樣性是一種身份認同,並非為不改變找藉口,而是幫助我們從「我就是…」的限制性信念,認知到現實是「我的大腦在某些方面需要不同的支持」,從而尋找真正有效的策略。

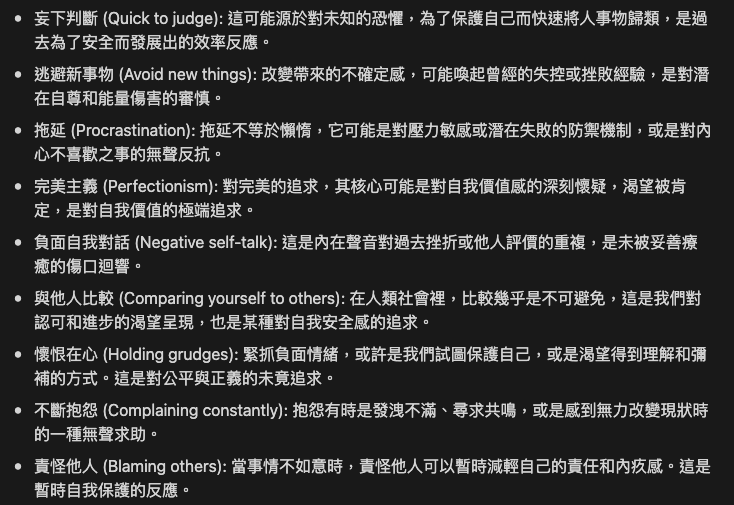

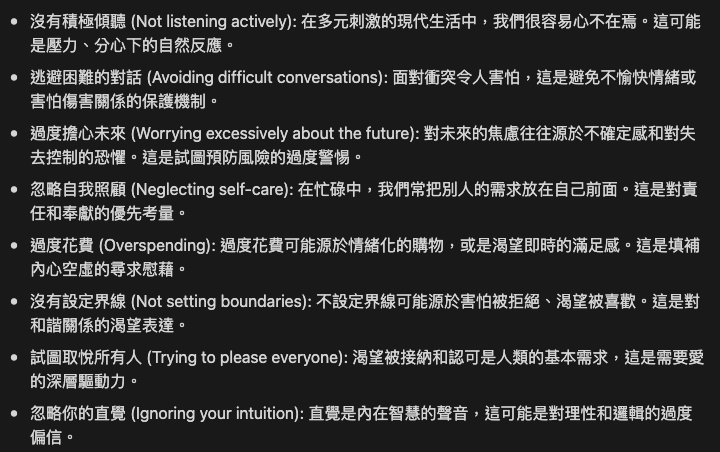

- 創傷知情視角: 許多應對模式是從創傷經驗中「習得」的生存策略。大腦基底核與皮質間的迴路在自動化習慣上扮演著關鍵角色,而創傷經驗會透過壓力荷爾蒙改變這段迴路 (中腦多巴胺犒賞系統),使人對壓力與刺激的自動反應變得更敏感強烈、更迅速反應 (跳過前額葉思考,這就是為什麼理性上控制不了自己的習慣)。以下是我在工作中觀察到的一些常見「應對模式」,供大家參考。培養自我同理與慈悲心後,改變會更容易:

轉化「應對模式」:從「我是」到「我選擇成為」

理解了這些「應對模式」的根源,我們才能真正回到《原子習慣》的核心之一──身份認同 (Identity)。改變,不是努力去「做」不同的事,而是深信自己可以「成為」什麼樣的人,並據此去採取行動。對於經歷過創傷或神經多樣性的人來說,這個「成為」的過程,花點時間重新定義,新的習慣、模式才會更快、更有效的形成:

1. 重新命名與深度理解:你的模式是你的保護者

- 停止將這些思考或行為簡化標籤為「壞」,它們是我們的「應對模式」或「生存策略」。這是慈悲的展現,移除了道德判斷的重擔,讓我們能以更中立、更開放的視角去同理自我。例如,當你發現自己又在妄下判斷、拖延、完美主義、負面自我對話等模式中時,停下來問問自己:

- 這個模式一直以來如何「保護」了我?它意圖滿足過我的什麼心理或生理需求?

- 我現在感覺如何?(焦慮、害怕?身體有什麼感覺?)

- 是什麼情境觸發 (trigger) 了這個模式?

- 現在,這個模式對我來說,還有多少功能性?

- 深入觀察這些模式在你的生理和心理層面是如何運作的。理解這些模式的運作機制,是轉化的第一步。

2. 重新評估「獎勵」:從假性安全感過渡到內在賦能

《原子習慣》裡有提過,每個模式之所以得以維持,是因為它提供了某種即時的「獎勵」或解脫。這些習慣有其「吸引力」與「滿足感」,但往往是短暫且虛假的。例如,責怪他人可能讓你暫時免於內疚,卻傷害了人際關係;忽略自我照顧或許讓你感到對其他事「有貢獻」,長此以往卻消耗了身心健康。哲學家探討真正的福祉 (Eudaimonia),關注的是人類本質的潛能實現與卓越。真正的成長,來自於找到能帶來內在平靜、自我價值感和真正滋養的生活方式。

- 實用步驟: 反思這些模式的「獎勵點」,並「有意識選擇」一個更有效的替代品。 問問自己:「這個模式能帶給我持久的滿足嗎?」、「它值得我所付出的代價嗎?」、「它能否提供真正的內在安全感,或是更有效的情緒調節?」… 替代練習如下:

- 面對負面自我對話:嘗試用一句溫和的自我感謝來取代,並注意到「我是誰」這個更深的問題,以肯定自己的存在價值。

- 面對過度擔心未來:將注意力拉回當下,做一個可控的、微小的行動,體驗當下的存在與可控性。

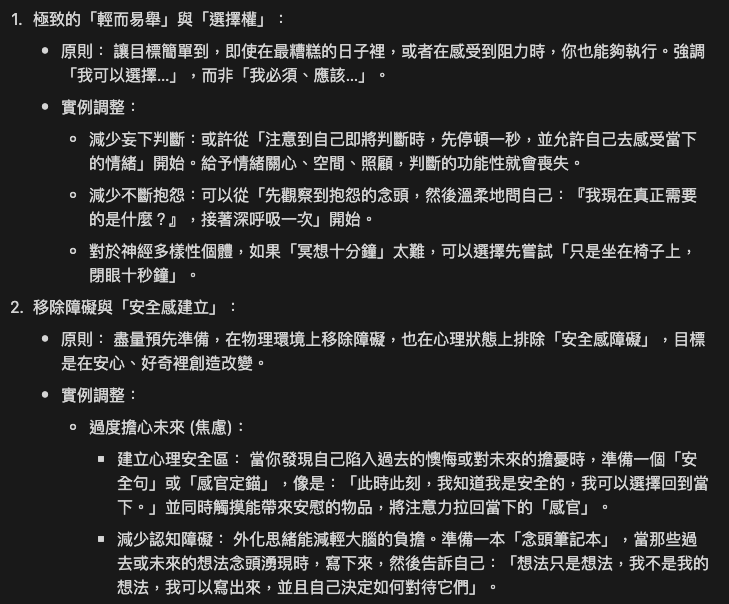

3. 設計「極簡」且「安全」的行動計畫:賦予「新身份」實踐的空間

《原子習慣》裡還有一個重要撇步,就是鼓勵將新模式的門檻降到最低,低到你幾乎不可能失敗,讓成功「輕而易舉」。常此以往,也能以複利效應去重塑自我與身份的認同。例如對「我可以…我會…我能…」之類的賦能語句感到「真實」。

我們的神經系統對壓力刺激是敏感並在潛意識層面運作的,特別是面對創傷經驗帶來的挑戰時。因此,任何模式的轉化都必須是從極度微小、可控且低風險的開始,以避免觸發舊有的防衛機制。而對於神經多樣性個體來說,這代表要設計符合自身大腦運作邏輯的策略,例如利用高度興趣來啟動任務,或創造穩定的環境來減少感官超載,這使得習慣的養成不再是與自身對抗,而是與自己獨特的系統協作。

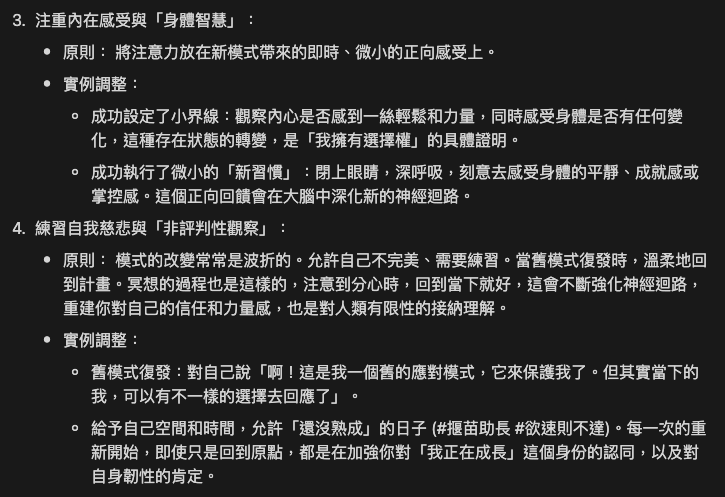

練習步驟的原則與調整

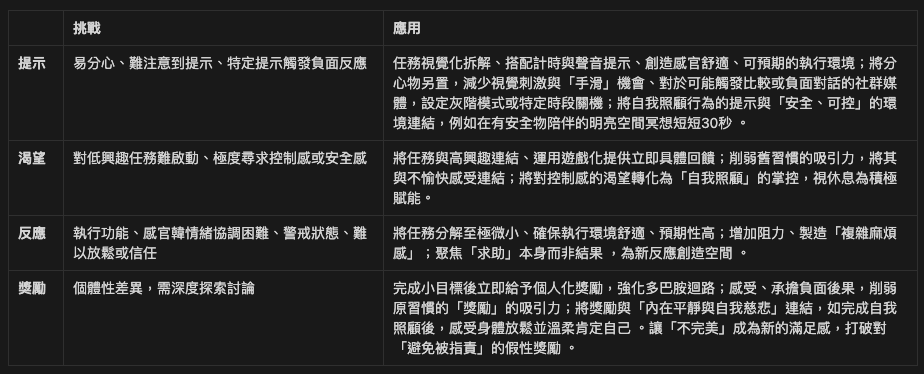

「提示→渴望→反應→獎勵」迴路在神經多樣性與創傷經驗者的應用

《

原子習慣》提到習慣的迴路是:提示 (Cue) → 渴望 (Craving) → 反應 (Response) → 獎勵 (Reward)。對神經多樣性群體和創傷經驗者,需客製化微調。研究指出,自我效能 (self-efficacy) 在行為改變中扮演重要角色,能增強個體對能力的信念,促進積極行為參與。

溫柔地、用太極步伐與動作,活出真實的自己

轉化這些自動化的「應對模式」,是一段需要極大耐心、同理心和自我慈悲的旅程。這不僅是思想行為上的轉變、對自我需求的理解與回應,更是潛意識、靈魂層次對「我是誰」這個基本哲學問題的探索與再定義,進而改寫「現實」。

結合《原子習慣》實用策略與創傷知情、神經多樣性認識,我們能為自己和他人創造一個更安全、支持的改變環境。即使極小一步,對於正在努力從過去經驗中復原,或是以獨特方式運作的個體來說,已經是邁向自由、平靜與自我實現的很紮實、巨大的一步了!