今天關鍵字:割裂、重建、連結、擁抱。

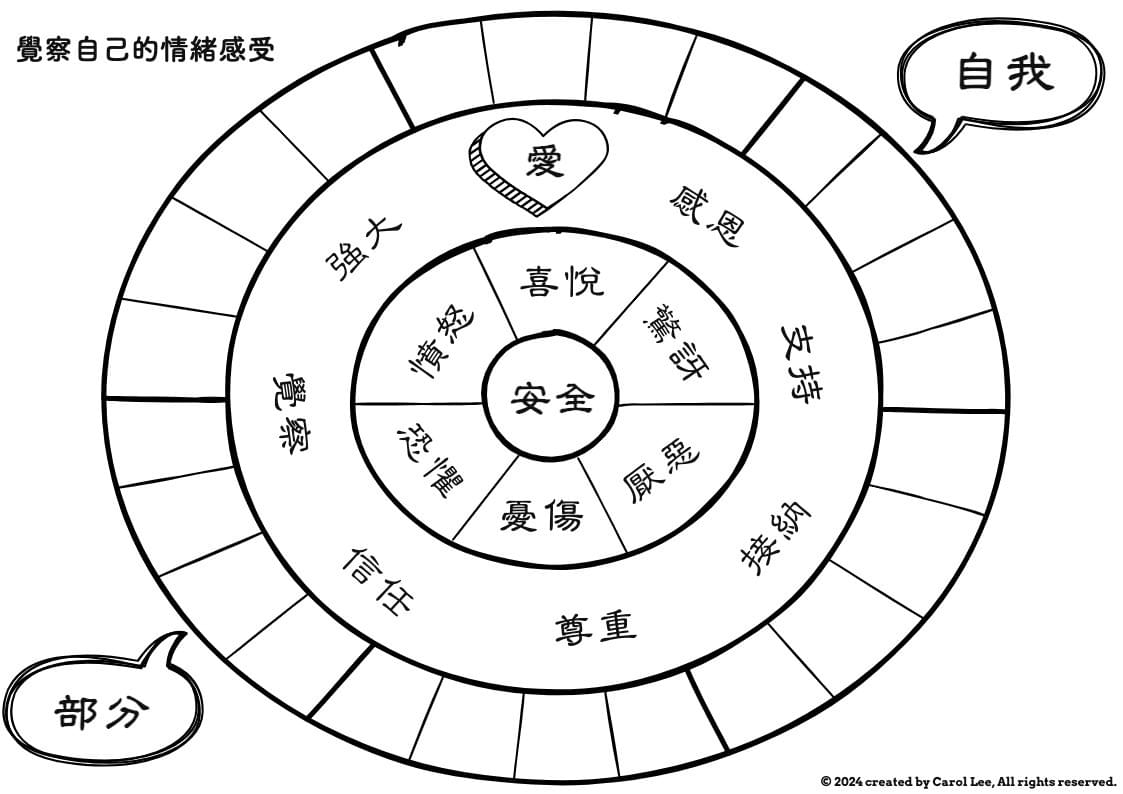

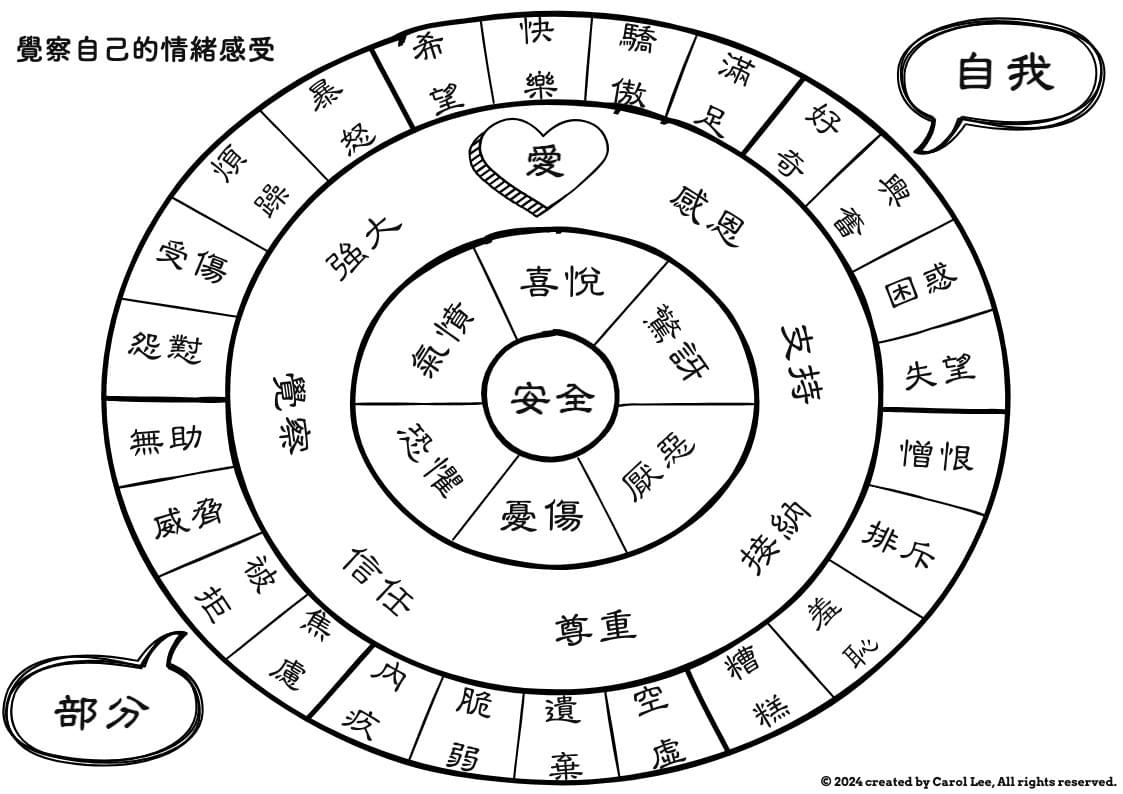

這兩個月,我有很多情緒感受,感覺不只是外在世界的風雲變色,內在也正經歷混亂。外在世界的部分,我傾向歸因於我對「訊息的接收與選擇」,使自己暴露於容易被擾動的訊息時空,這是我可以再覺察、選擇和調控的。但內部的失衡,則需連結自我能量,多加探索與關照不同需求。於是,感謝小島秀夫給了我靈感 (也感謝伴侶是個小島秀夫遊戲專家,我才有機會開始注意、認識並體驗到他的遊戲魅力),我改良了去年為照顧內在而製作的 ——《情緒感受輪》,重新與內在連結、平衡。我後面將會介紹說明。

巧合的是,這篇文章原定在農曆七月初一「鬼門開」這天發布,連我自己都覺得神奇!因為在為《情緒感受輪》撰寫使用說明時,我特別暗示了使用者:「不要拿來當碟仙玩!」它與碟仙等靈學工具的本質截然不同。儘管兩者都可能涉及「連結」的概念,但碟仙往往被視為一種向外尋求與不可知能量溝通的媒介。而我所製作的《情緒感受輪》,其核心在於引導向內探索自我,聚焦於內在情緒與感受的覺察、溝通與合作,強調的是個人內在能量的使用與自主療癒。總之,大概念上,我覺得今天想書寫的東西很符合這個傳統節日!?

是這樣的。

我們的身體內在,在沒有光子觸及的層面,其實就是一片原始而完全的黑暗。我們之所以能「看見」外面,完全是因為有「光」的存在。而「看見」裡面的過程,我的意識,即「自我」(Self),就如同溫暖紮實的光束,與某些不被正視、甚是被壓抑的內在「部分」及其情緒感受「見光」,藉此能照亮、理解、允許所有部分如實存在,也終於能被看見並給予接納與關照。

我逐漸體悟到,無論是那些被診斷為精神症狀的狀態、解離人格的生存法則,或是腦內體內各種不舒服、不協調的,它們從來都不是個「錯誤」,也不是需要被消滅的「敵人」。它們其實是我們內在世界發出的「提示」,對應外在世界的訊息,試圖引導我們同理與整合,以更適應、適性地活下去。

但內在總有些角落是自我能量光線難以觸及的。這些地方通常是我們感覺無力或害怕面對的創傷陰影,如同海溝,悄悄地將我們與內核的智慧、直覺隔離開來,似乎使我們與自己、世界,甚至與愛的連結斷裂。許多創傷倖存者向內探索的旅程極其艱難與漫長,因為那裡承載著深植的痛苦。

療癒的起始點,卻恰恰在於我們能否將注意力轉向這些內在的黑暗。當我們學會感受身體的知覺,從感官層面體驗情緒與感覺;當我們將思緒導向感恩,即使微小的慈悲善意,也能匯聚成光。創傷確實會阻礙愛、連結、真實的自我,但愛同樣擁有療癒創傷的巨大力量。正念的練習,以及對自身身體與周遭環境關係的覺察,有助於修復這些斷裂。

《死亡擱淺》:重建連結是必要之徑

而小島秀夫的遊戲《Death Stranding 死亡擱淺》系列,為連結與創傷的修復提供了另一種呈現方式 (我的詮釋啦,不確定他有沒有這樣想)。

在《死亡擱淺 1》中,主角 Sam 在被「死亡擱淺」現象撕裂的世界中,作為一名「送貨員」肩負起重建美國並阻止人類滅亡的任務。簡單來說,「死亡擱淺」是由人類死後靈魂徘徊於人間 (沒有乖乖待在冥界) 的一種現象,這些靈魂轉化為會吞噬活人的魍魎 BT (Beached Things 擱淺體)。在生與死的邊界,還有人類胎兒 BB (Bridge Baby)。他們能連接到冥界感知 BT,但照顧者需要時常注意其壓力值、給予關懷照顧 (Sam 常常要「搖搖」正在哭的 BB 以安撫,超可愛!),否則存活率極低 (BB 的生母們都因死亡擱淺而成為植物人)。Sam 的送貨之旅歷經孤獨、辛勞、挫折,他從頭到尾像袋鼠般,胸前帶著 BB (裝在模擬子宮環境的圓艙內),透過送貨將分散於美國各地的社群一個個重新連接起來,同時保護 BB 成長。遊戲任務表面上是物理的連接重建,實際上是人類往內與向外情感與精神上的相互依存,展現了創傷後的韌性、重新扶持照顧,以及重新去愛的過程。

兩個月前發行的《死亡擱淺 2》,則將這種連結推向更廣、更深層次,細膩地觸及了失去、哀慟創傷及其療癒的過程。遊戲反思了過度或錯誤連結可能帶來的挑戰。Sam 這次開始連向美國以外的世界,與遊戲中其他角色有更多元的互動,在在顯示連結如何成為處理個人創傷的治療力量。即便在混亂與不確定的未來中,透過彼此的陪伴和理解,依然能找到撫慰與修復信任的可能。

「情緒感受輪」:我的內在探索羅盤

觀看《死亡擱淺》時 (是的,我只是看伴侶玩而已,手殘打不了電動哈哈),加上這篇文章巧合地在鬼門開發布,這些體驗與時機都加深了我對「連結」的思考:向外連結可能相對容易,大多是體力活與風險管控,但我們更需要一個系統性的工具來幫助自己向內連結,理解內在的情緒感受。這正是《情緒感受輪》的意義與價值所在。

這個工具的核心建立在最根本的「安全」感之上,想引導使用者運用自我能量的「光子」,慢下來,探照內在部分的每一個情緒、感受,以及它們之間的連結關係。這些關係可能是互相支援、遇強則強、遇弱則弱、互相抗衡…等等,充滿各種可能性,有著不同的原因、需求,和照顧方式。

傳統的情緒感受輪多用於指認情緒,作為使用語言的人類最基本可用的工具。但我發想製作《情緒感受輪》,是源於對每個人獨特內在體驗的尊重。除了運用詞彙辨識,更希望能鼓勵使用個人的感受、認知與語言,去繪製一份專屬於「自己」的情緒與感受地圖,從而深化內在覺察,培養內在安全與和諧。

在向內的探索中,我們常混淆「感覺」(身體的原始物理數據)、「情緒」(對刺激的即時生物反應) 與「感受」(情緒的意識層面體驗,受思想和信念影響)。覺察這些,能幫助我們更精準地開啟內在對話,減少誤會。

透過情緒感受輪,使用者能:

- 發現並如實認識內在的各個「部分」。

- 看見各個部分情緒感受之間微妙的互動關係,與身體之間的感覺。

- 聆聽它們,並給予有品質的照顧。

- 練習運用自我的能量,關照它們。

p.s 回到第一段提到的到「內部失衡」,我通常是有個畫面,看見我《情緒感受輪》裡面的情緒感受「動態失衡」。例如我希望核心「安全」像太陽一樣,重力最重,其他情緒感受為其他星體在其周圍活動,被我注意到但不會把我吸進去。但如果出現被「吸過去」的感覺 (太重),「動態失衡」了,我就會有意識地先去凝視「安全」,把安全感找回來,再關心其他。

在連結中尋回完整

我的經驗是,在給予內在光照與關懷中,核心安定感能日益強化,開始感受全然的完整,無論外在世界是如何地動盪,我們都能穩穩的、好好的。

這邊附上《情緒感受輪》的視覺參考、練習單免費下載連結、親手繪製過程影片紀錄:

最後再加碼推一下我的愛書: