Trigger Warning 觸發警告:本文內容包含未成年心理健康與自殺相關議題,可能對部分讀者造成情緒上的不適,請斟酌閱讀。如果您正在經歷情緒困擾,請立即尋求專業協助,或撥打以下專線:

- 美國:988 Suicide & Crisis Lifeline

- 臺灣:衛福部安心專線 1925

帶著敬重的心情,我今天想把書寫關照的重點放在「未成年」與「自殺」議題上。

九月是「世界自殺防治月」(National Suicide Prevention Month),又適逢農曆鬼月和七夕,我很難不去想聯想到自殺後的世界、自殺的人,以及自殺成因…然後我就想到了古今中外的經典故事:羅密歐與茱麗葉、梁山伯與祝英台。而他們,都只是未成年而已。

我也曾是未成年 (10-19歲人群),曾隨意開玩笑地說自己想悄悄地使用臍帶不被生出來 (臍帶繞頸);也曾在*求生情緒過載時有過死亡念頭。活到今天,我也希望在我所處的世界裡,大家能更坦然地接納、討論這些經驗。除罪化、去污名化自殺,增強對自殺的同理,反而更能有效預防發生。

*我不喜歡給情緒貼正負向標籤,我認為所有情緒都有其功能和訊息,是為幫助求生的一種生物設定,所以是「求生情緒」 “survival emotions”。

羅密歐與茱麗葉、梁山伯與祝英台,都活在兒少情感很少獲得基本尊重與理解的時空。大人們不會去不帶偏見批判地去傾聽、看見,並滿足他們的需求,忽略與控制是常態,他們活在「感覺上」沒有選擇的大環境裡。更不用說如果從小就累積了各種身心壓力或傷害,這些經歷會在青春期與基因、氣質、生理變化 (腦內與體內的風暴) 和持續進行的心智發展相互作用下,對環境壓力產生各種應對行為,在對錯好壞的價值光譜上被詮釋。而長期缺乏照顧者同理並支持引導,許多過激的生存方式 (是的,這也包含「選擇終結痛苦」,將希望寄託於死後世界或來生) 自然會出現。

對於自殺,我們大人優先要有幾個認識:

1. 自殺是一種倖存反應:乍看很矛盾,但它其實是一種極端的保護策略。當身心系統長期處於高壓、缺乏支持的環境中,會將這種狀態視為持續性的威脅。絕望感 (hopelessness)、無意義感 (meaningless) 油然而生,於是系統反而會為了終結這些苦痛,而啟動這個反應。

2. 自殺絕對不是「抗壓能力不好」,而是「承受了過多無力改變的壓力」:尤其對於資源受制、自主能力有限,且身心仍在發展中的未成年來說,那種無力感是真實存在的。長期的壓力創傷會改變大腦結構,影響情緒調節、衝動控制和壓力荷爾蒙,使應對日常挑戰更加艱難 (例:睡不著、起不來、上不了學、不想回家,又照顧不了自己等)。大人也許還有更多選擇逃離壓力,但依賴大人生存的未成年很多時候沒有選擇。

3. 討論自殺能更好的預防發生:我們都是人,每個人都是完全不一樣的個體,每天面臨著不同的壓力生活著,所以自殺的可能性不限於特定群體 (例:有憂鬱症、慢性疾病、重大創傷等)。人生的某個當下,神經系統負荷不了內外壓力而啟動保護反應時,自殺念頭就可能出現,這是很正常的事。如果能被覺察,進而被支持系統「接住」、照顧到,遺憾就能減少。

4. 有些求救訊號可能很微弱,有些死亡無法預防:未成年如果已經「習得無助」、無法信任身邊的人去表達自己與呼救,行為改變的求救訊號也沒被偵測到;或有時未成年所能連結到的支持系統確實已經盡力了,死亡還是有可能發生的。

5. 學會「聽」比說重要:不帶批判地聽他們說,會讓他們覺得自己的感受被看見、被重視。大人因為自己的情感 (擔心、著急、害怕、難過、愧疚等等)、信念、觀念,加上自己與未成年之間的「關係」(父母、師長等),會讓單純地「傾聽」變得困難。如果大人能學會照顧好自己的情緒,也擁有開放的思維,通常更能學會「聽」別人。這也是某些成年人的課題,當面對不聽自己說話的未成年時,自己未被傾聽的內在小孩就會浮現出來應對這個情緒壓力,最終兩敗俱傷。

我們可以聽聽看,如果這些受傷的內在部分 (wounded parts),*站到屋頂去吶喊,他們會說些什麼呢?

*童年回憶之一就是看日綜《校園封神榜》的《未成年主張》!忍不住腦中出現這種畫面…沒看過這個節目單元的請見諒。

感到不安全的部分說:

「我每天都很害怕回家。今天你們會吵架嗎?會摔東西嗎?會打人嗎?我很害怕,你們有看見嗎?」

「你們常常警告、威脅我,所以最後丟掉我也是可能的吧?」

「你們的承諾一次次落空,我要怎麼繼續相信你們?」

感覺自己不夠好、沒有價值的部分說:

「為什麼你們永遠只看到我不夠好的地方?我再怎麼努力,你們都不會滿意嗎?」

「為什麼你們總說,別人家的孩子怎麼樣?我就這麼不好嗎?我一定要變別人才值得你們欣賞嗎?」

「我當一個好孩子,但我好累好累。你們到底在乎的是我,還是你們的面子?」

感覺不被信任、尊重的部分說:

「為什麼我的時間表、我的朋友、我的未來,都得由你們來安排?我的人生到底是不是我的?」

「我知道你們是為我好,我相信你們,但你們不信任我嗎?為什麼我沒有選擇的權利?」

「你們一直要我更獨立、懂事,但只要我踏出一步,你們就會拉住我。我到底要怎樣?」

感覺不被喜歡、接受的部分說:

「為什麼一句簡單的肯定、一個擁抱都這麼難?你們是不是不喜歡我,只是沒有說出來而已?」

「我不需要你們給我多好的東西,我只需要你們陪我,好好地陪我。我不配擁有嗎?」

「你們總說是為我好,但你們有問過我我想要什麼嗎?你們愛的是我?還是想像中的我?」

如果*內在保護者部分站到屋頂呢?他們也許會主張:

*根據內在家庭系統 (IFS) 模型,「內在保護者」是我們內心負責保護自己不受痛苦的角色。他們發展出各種策略來應對創傷或傷害,有些適應良好,有些則過於極端。然而,這些策略通常會產生副作用,因此我們在成年後需要持續檢視其有效性。

「我必須做到最好,否則沒有人會看見我。我沒有其他選擇,只有完美,我們才值得被愛。」

「我必須讓所有人都滿意。只要你們開心,我就不會被拋棄了,對嗎?」

「我的存在就是為了你們的需求。我不在乎自己想要什麼,只要你們不生氣,我就是安全的。」

「我用刀割下的每一道傷痕,都可以提醒我我還活著,畢竟有時候我已經什麼都感覺不到了,也不知道為什麼要繼續這樣活著。你們知道嗎?」

「你們說我叛逆?我是為了反抗那些曾經傷害我的規則。我不會再讓任何人操控我了!」

「我已經盡力了。所有辦法都試過了,沒有人聽見,也沒有人願意幫忙。現在,我只能用這種方式,讓痛苦永遠地停止。」

「你們說我自私,但你們不知道,這是我能想到的,最不痛苦、最能保護自己的方式了。」

守護未成年健康成長為大人,讓傷害止與我們這代

數據會幫這些沒能被聽見的內在小孩與保護者說話。

根據台灣衛福部和美國CDC的報告,近年來未成年自殺死亡率持續攀升,自殺已成為年輕族群的第二大死因。每一個數字,都是一個掙扎的靈魂。

身為已經順利成年的我們,或許也曾有過類似的掙扎。我們心裡那個曾想過放棄的自己,現在還好嗎?我們能好好地給予自己安全感和價值感了嗎?

回頭看看未成年的心聲,我們是否真正願意去傾聽、去理解呢?我們願不願意分享自己的不完美與錯誤,讓他們知道,大人並非無所不知,我們可以互相學習與欣賞?

真正的陪伴,從來不是急著給建議或替他們解決問題,而是讓他們知道,他們不是一個人。未成年大腦的前額葉尚未完全發展 (其實成年後大約三十歲才算發展完),情緒調節系統與壓力荷爾蒙的波動會讓他們更容易衝動、情緒極端,這也是為什麼陪伴與理解比解決問題更重要。自殺不是問題本身。即使他們做錯事、走錯路,也不代表他們是個「壞孩子」。當我們願意展現真實的自己,並接納他們的不完美時,我們便能創造一個讓彼此都感到安心的空間。

共勉之。

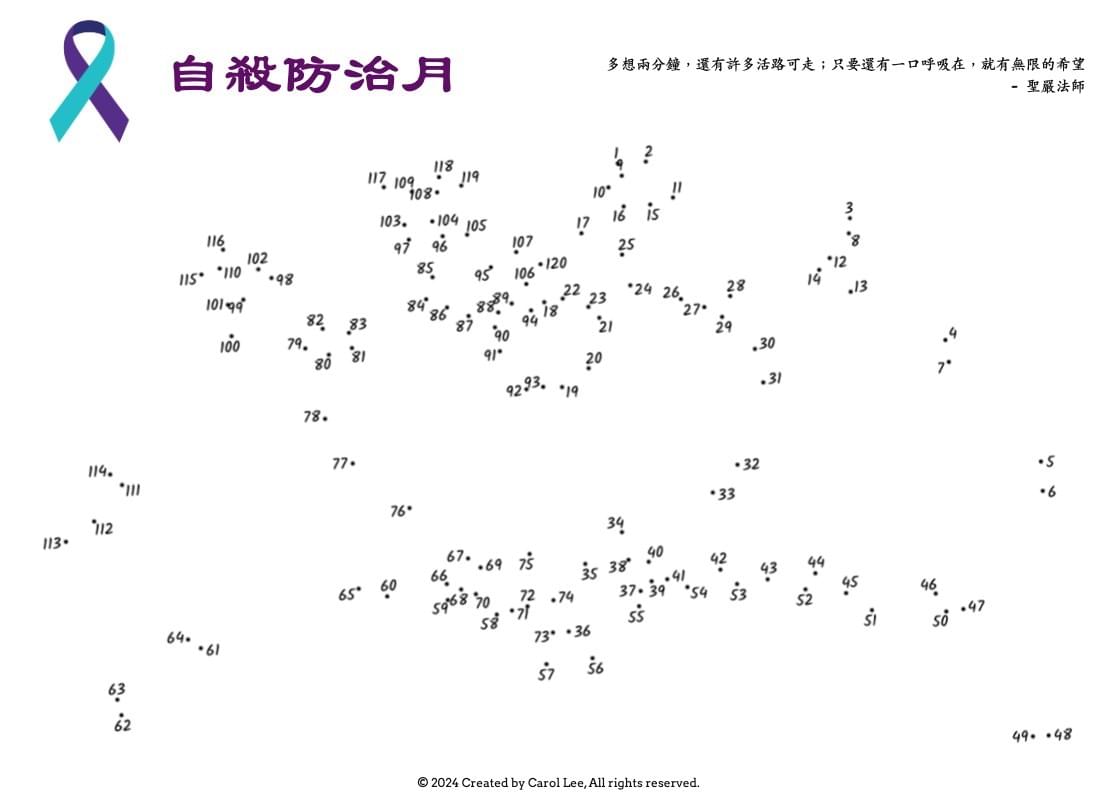

這張我為「世界自殺防治月」創作的資源,是想藉由簡單的連點遊戲,提供一個當下可用的工具。當自殺念頭出現時,我們可以練習像對待其他念頭一樣,不與之搏鬥,而是回到當下的覺察狀態。

- 點與點的連線能幫助我們專注於眼前的數字和點,讓思緒慢下來,提供一個具體的專注對象。

- 這個過程也給予我們寶貴的時間,讓神經系統有機會練習從背側迷走神 (凍結、無助) 的狀態,逐漸回到腹側迷走神經 (安全、平靜) 的狀態。這是一種透過行為來調節內在神經系統的練習。

- 點與點的連結,也象徵著人與人之間的連結,以及每一個當下選擇所產生的因果連結。每個微小的行動都可能引導我們走向不同的未來。